「本当に心をかき乱された。今でも、この映画を見るのはつらいよ」(1987)

ジェームズ・トバックは、ロバート・ダウニー・Jr.を気に入っていた。ハーベイ・カイテル主演の”Fingers”(マッド・フィンガーズ)(1978年)で大ヒットを記録した脚本家兼監督は、モリー・リングウォルドと恋に落ちる女たらしの物語である”The Pick-Up Artist”(ピックアップ・アーティスト)(1987年)で自分を演じてくれる人物を探していた。トバック監督が彼を起用したとき、ダウニーは大喜びした。長年脇役を演じてきた彼にとって、初めての主役だったのだ。彼は、ついに大成功を収めることができたと、再び確信した。塹壕の中で過ごした時間は、楽しくもあり、時には厳しくもあった。今こそ、彼の本当の実力を世間に見てもらう時だ。

残念ながら、ダウニーが自分の役であるジャック・ジェリコにありったけの魅力を注ぎ込んだとしても、世界は愛するリングウォルドに乗っかっている安っぽい女たらしのスケベを見たいとは思わなかった。

【補足】

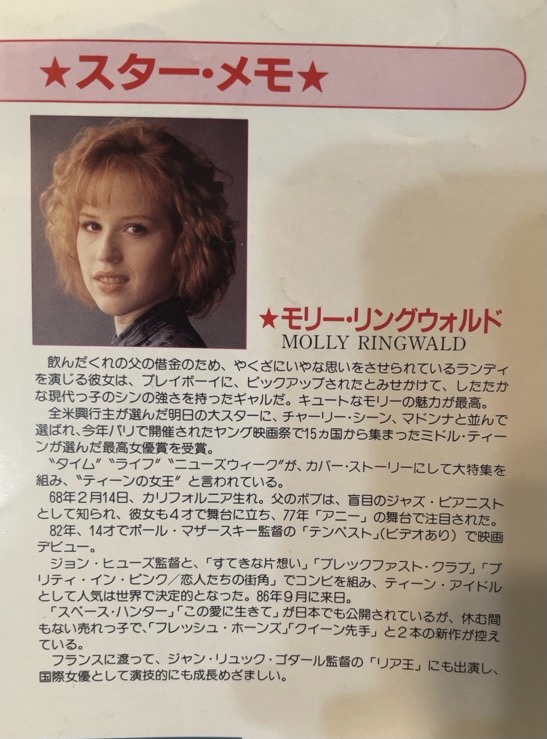

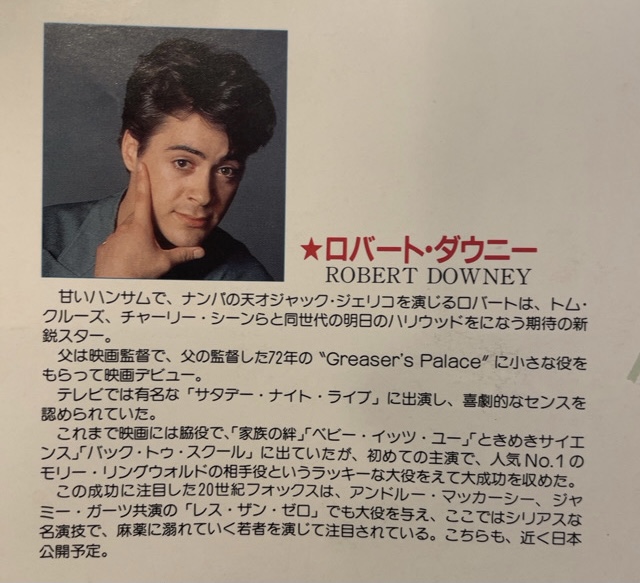

当時モリー・リングウォルドは、ジョン・ヒューズ監督の青春映画に多く出演して、ティーンアイドルNo.1として絶大な人気を誇っていました。なので、Pick~はRDJ主演なのに、日本のプレスシートでは差のある扱い…。(以下画像参照)

トバックはウォーレン・ベイティと親友であり、2人は定期的に女性を探しに出かけていた。トバックは、自分がセクシーでクールだと信じていたが、映画スターの仲間の輝きを浴びることで、明らかに利益を得ていた。さらに、多くの批評家は、トバックにはジャックを幸せにしたいと観客に思わせるような哀愁を与える繊細なタッチがないと考え、ジェリコを性犯罪者に仕立て上げてしまった。シカゴ・サンタイムズ紙のロジャー・エバートは、この映画を「幼いコミカルな序曲から恐ろしく真面目な結末まで、呆れるほどくだらない映画」と評した。しかし、ワシントンポスト紙は、ダウニーの演技を絶賛した。「彼はこの作品に多大な貢献をしている。サタデー・ナイト・ライブに1シーズン出演したダウニーは、ジャック役にふさわしい感情の重さと、彼の攻撃性を和らげるおどけた少年らしさを持っている」と書いている。確かにこの役は、彼が本来持っている即興的で少し口が達者な会話スタイルのはけ口になっていた。たとえ彼が自分のおしゃべりの才能に満足していなかったとしてもだ。しかし、彼は、自分のおしゃべりの才能を発揮できないと考えていた。「僕の場合、うまくいったことは一度もないよ」とフレデリックニュースに語っている。「誰かに近づいて『君と僕とでどう?』と言う状況に、僕は違和感を覚えるんだ。そんなことは、何重にも見透かされているようで嫌なんだ。だけど、女たらしという点を除けば、このキャラクターの多くは真実味を帯びてるよ」。実生活でも、ダウニーは、その場で最も重要な人物であるかのように感じさせる魅力的な能力を持っており、巧妙な言葉遣いの数々で観客を魅了するが、読み返したり、思い返したりすると、ほとんど意味をなさないことが多い。

後に1997年の”Two Girls and a Guy”で一緒に仕事をした、プロデューサーであり友人のクリス・ハンリーが、このようにまとめている。「ウォーホールと同じで、言葉に意味はないんだ。目の前に立っている人をよく見なければならない。目の動き、肩の動きを見るんだ。打ち込んでも、伝わらない。彼は俳優だから、そのレベルで彼を体験しなければならない。彼が良い俳優である理由は、あらゆる面を使っているからだ。彼は言葉だけに頼って自分を表現するのではないんだ」。ダウニーは、ジャックに純真さを与え、彼を、嘘をついたり人を操ったりして男を手に入れようとするのではなく、愛を見つけるためにできる限りのことをする少年のようにしている。

しかし、彼の努力によって、表向きは初歩的なロマンティック・コメディ・ドラマであっても、男女関係の本質や不特定多数との性行為の心理については何も語られていないことを曖昧にすることはできない。しかし、ハーヴェイ・カイテルやデニス・ホッパーなどの素晴らしいキャストの無駄遣いであり、このわずかで陳腐な75分間の作品に相応しくない評価を与えている。

ダウニーとサラは、キャリアの飛躍とともにハリウッドで過ごす時間が増えていった。ビーチウッド・キャニオンにある彼らの家は、若いパフォーマーたちが大勢集まり、活気にあふれていた。ビリー・ゼインとトム・オブライエンという俳優と正式にシェアした。その後、キーファー・サザーランドが現れた。彼はビリーと”The Brotherhood of Justice”というテレビ映画で共演したばかりだったからだ。ダウニーとキーファーは、映画製作者の家庭に生まれたこともあり、すぐに仲良くなり、一緒にパーティーを楽しむようになった。「彼はとても才能があり、ウィットに富み、知的で、最高のバディでした」とキーファーは言う。「彼は危険を知っていたが、常に危険を冒していた」。サザーランドは、具体的な薬物摂取については明かさないものの、限界まで摂取したことを認めている。ダウニーはその時期についてはあまり恥ずかしがっていない。後に彼は、酒やコカイン、時にはマジックマッシュルームもあったと語っているが、当時の彼は若くて成功した大金持ちだったのだ。彼は音楽とスタイルを楽しみ、店の男性服売り場と女性服売り場の区別がつかないことがあることに驚嘆した。彼は恋をしていた。彼は……不死身だった。

映画”Less Than Zero”(レス・ザン・ゼロ)(1987年)の中で、主人公のジュリアン・ウェルズがアパートのドアを突き破ってやってくる場面がある。目は大きく虚ろで、汗を流していて、今にも心臓発作を起こしそうな雰囲気だ。このシーンは恐ろしく、感動的で、正直で、信じられないほど効果的だ。おそらく、フィルムに収められた中で最も偉大な過剰摂取であろう。1921年生まれのブレット・イーストン・エリスの名を冠したこの本は、1985年に出版された。時代の日記として、また80年代の退廃への警告として、瞬く間に大ヒットした。その後のエリスの小説のように、ヒーローは存在せず、灰色の影があるだけだ。基本的には、金持ちで不満を持ち、自己中心的な大学1年生のクレイが、クリスマスにロサンゼルスに帰郷して、自分が残してきた同様に浅はかで、コカインに溺れ、憎しみに満ちた人々の中で悩むというストーリーだ。そこにはセックス、ドラッグ、ロックンロールがあり、カタルシスを感じさせないニヒリスティックな青春のビジョンがある。特に、スタローンやシュワルツェネッガーがサブマシンガンで人々を吹き飛ばすような映画がシネコンで好まれていた時代には、成功する映画の構成要素とは言えない。しかし、この作品はベストセラーとなり、プロデューサーは、少しの調整と素晴らしいサウンドトラックがあれば、特別なものができると信じていた。

監督は”Another Country”(アナザー・カントリー)の英国人監督マレク・カニエフスカに依頼し、脚本はハーレイ・ペイトンが担当した。ストーリーを全面的に見直し、クレイをより共感できるキャラクターにし、映画のメッセージを明確に反ドラッグにした。プロットは、3人の親友のうちの1人が道を踏み外したことで、成長を余儀なくされるという、よりシンプルな物語になった。クレイのガールフレンドであるブレア役にはジェイミー・ガーツが決定し、三人三脚の三本目の脚であるジュリアン役のオーディションが開始した。

ジュリアンは依存症と借金に苦しみ、この映画の触媒となった。ダウニーの心の中では、彼はジュリアンだった。同じ服を着て、同じ空気を吸って、同じドラッグを吸っていたのだ。カニエフスカは、映画のリサーチのためにニューヨークのナイトクラブに行ったときに、このスターと出会った。「覚えている確実な魅力があった。それは、信じられないほどの強烈さを持っていたからだ」とBrat Pack Confidentialの著者に語っている。「彼らは魅力の中心であり、信じられないほどの魅力を持っていて、とても魅惑的なんだ。また、非常に聡明で、みんなを100万ドルの気分にさせる術を知っている。私は外出先でロバートに出会い、『このキャラクターは私にぴったりだ』と思った。それが、彼をキャスティングした理由だ」。

彼がキャラクターを作り始めると、ダウニーはどこで止まり、ジュリアンがどこで始まるのかわからないような状態になった。ジュリアンは、麻薬密売人のリップ(ジェームズ・スペイダー)から借金をして、男性に性的な行為を強要されていることもあり、何人もの俳優がテストを嫌がった。この点については、完成した映画では微妙に扱われている。ダウニーは気にしなかった。「人の目を気にして被害妄想に陥ってはいけない」と語った。彼はゲイではないが、ダウニーはゴシップの火をつけたり、人々が信じたいことを信じさせたりすることに抵抗がなかった。彼は、自分が男性にも惹かれていると思っている人がいることを認め、何人かは彼のことを「エキセントリックなバイセクシャル」と考えていると言った。”Less Than Zero”の制作会議では、同性愛者に対する偏見に挑戦したり、「ベースマネーのためにペ〇スをしゃぶります」と熱心に発言したりして騒動を起こし、説得力のある役を演じていた。

1987年末に公開された映画のレビューやインタビューを読むと、彼がキャラクターからどれだけ距離を置いているかがわかり興味深い。あるインタビューでは、「僕はドラッグをやっていない」ときっぱり言っていた。彼は他人に、この映画が自分の心を乱したことや、この映画が「恐ろしいほどリアル」だと信じている一方で、薬物摂取は自分の過去の出来事であることなどを話した。「ストレートになる決心をしたんだ」と、当時、作家のボブ・ストラウスに説明した。「『No』という言葉が頭の中に浮かんできた。『ストップ!』というサインが点滅していた。今ではオフの時間でも、酔っ払いに行くのは好きではない。酔っぱらっているのが楽しくないんだ」。しかし、実際にはそうではなかった。撮影中、彼は激しくパーティーをしていた。共演者のガーツが彼の身の安全を心配するほどになった。「『ジュリアンに起こったことがロバートにも起こるのではないか』という気持ちがあったんです」

ダウニーは、「いい演技をするためには、自分を解放しなければならない」と考えていた。何年も前からドラッグをやっていた彼が、ついにドラッグ中毒の役を演じることになったのだから、映画で素晴らしいものを見せようとする彼の姿勢は、スクリーンに映らない彼の人格と一致する。「自分の一部をスクリーンに残すということに、これまでで最も近づいた。呼吸器系が機能している状態であの時期を過ごせたことは、とても幸運だったと思う」と語っている。

主にダウニーのおかげで、完成した映画は魅力的で影響力のある依存症の研究となっている。批評家やエリスの関係者は、この作品が原作から離れていると酷評しているが、本を読んだことのある人ならば(最近のエリスの映画化作品もこの問題に直面している)、彼の物語をそのままスクリーンに映し出しても、主流のドラマとしては機能しなかったことが分かるだろう。俳優たちは、エリスの無関心で飄々としたティーンエイジャーたちを、誰もが認める問題を抱えた現実の人間に変えることに成功している。ジュリアンに腹を立てても、ダウニーの演技のおかげでそこには人間性がある。彼は、傲慢さと弱さを絶妙にミックスして演じている。これまでの彼の演技の中で、最も本格的なものだった。彼の人生の後に起こったことや、実際の薬物摂取の事実が明らかになったことを考えると、1987年当時の観客は気づかなかったであろう、恐ろしいほどの予知能力を持つ瞬間がある。「目が覚めたら自分がどこにいるのか、一度でいいから知りたいんだ」とジュリアンが言う場面がある。「それが僕の気分転換になるんだ」。

殺伐とした結末を考えると驚異的なのは、この映画が彼のスクリーン外での活躍を少なからず衝撃を与えなかったことだ。「ジュリアンは10歳の頃からやっていたんだ」とクレイはコカインの摂取量について語った。悲しいことに、ジュリアンがクレイとブレアの助けの申し出を無視したとき、一瞬だけ物語から離れてしまうことがある。クレイにお金をせがんだり、少女を騙して宝石を盗ませたりするときの彼の目の必死さを見ると、心のどこかで、ダウニーが友人や家族に麻薬撲滅を勧められた時に見せた顔と同じではないかと思ってしまうのだ。そして、決裂のシーン。彼は本当に何度も経験したのだろうか?ジュリアンが父と向き合い、家に戻してほしいと懇願する時、我々は目の前にある真実のバージョンを見ているのだろうか?

“Back to School”の監督であるアラン・メッターは、「”Less Than Zero”での彼を見た時、なんだか悲しくなったんだ。あの映画は経験から演じられていると感じた。彼は、孤独な子供時代の痛みを表現していたんだ」。確かにジュリアンは金持ちの子供で、両親は充実した時間を過ごすために、お金を惜しみなく使っている。彼は自分を見限った父親よりも叔父との関係を大切にしている。ダウニー家は決して裕福ではなく、マヨネーズサンドが夕食の選択肢の一つだったが、ダウニー・シニアの不在は息子の子供時代に影響を与えた。ダウニーは、ジュリアンのジレンマが彼自身の家族のトラウマによって濾過されていることを示唆していた。「撮影中に僕の魂や精神性に何かが起こったんだ」と1988年にマドモアゼル誌に語っている。「つまり、自分の抑圧されたアイデアが詰まったダッフルバッグを探り始めるんだ。家族の危機があったとしても、『他に考えるべきことがあるから、このことは頭の片隅に置いておこう』と考えるんだ。最終的には、一番下に汚れた不揃いの靴下の山ができるまで。僕は精神的にそれらを拾い出して、ふんわりとたたむようになった」。

批評家の評価はおおむね”Less Than Zero”には厳しいものだった。ちなみに、ダウニーがスクリーンネームに”Jr”という接尾語を付けたのはこの作品が初めてだった。彼と彼の父親は映画俳優組合に所属しているため、クレジットに全く同じ名前を使うことはできなかった。ジュニアは自分が変更すべきだと考えた。「父に、自分が名前を変更しなければならないほど重要な人物だと思われたくなかったからだ」。ワシントン・ポスト紙は、この映画を「頭でっかちで気弱、深刻な問題を浅く叩いている」と評した。バラエティ誌では「思わせぶりで浅い」と評された。しかし、彼の他のフィルモグラフィーと同様に、ダウニーの演技は数少ないポジティブな要素として際立っていた。シカゴ・サンタイムズ紙では、ロジャー・エバート氏が「とてもリアルで、繊細で、観察力に優れていて、怖いくらいだ」と評している。一方、オースティン・クロニック紙は「破格のパフォーマンス」と評し、ニューヨーク・タイム紙は「ダウニー氏は、このような環境下で本当に驚くような感情を持って、必死に感動する演技をしている」と書いている。映画はまたしても成功しなかったが、ダウニーは一度だけ、演技面で掲げた目標を達成したように感じた。また、自分の仕事が他の人にどのような影響を与えているのかを初めて知ることができた。ジョージア州では、ある女性が緊張で震えながら彼に近づいてきた。彼は礼儀正しかったがぶっきらぼうだった。すると彼女は、”Less Than Zero”での彼の演技のために、彼女の友人2人がリハビリ施設に入ったことを告げた。それを聞いたダウニーは満足げな表情を浮かべた。

彼はジョージア州で、友人のキーファー・サザーランドと若きウィノナ・ライダーを起用したベトナム時代の青春ドラマ”1969″(1988年)を撮影していた。

彼と一緒に仕事をする人は皆そうであるように、ウィノナもダウニーに惹かれ、二人は友達になった。その後、どうしても契約したかったにもかかわらず、彼女のアドバイザーたちが「”Heathers”(ヘザース/ベロニカの熱い日)はキャリアを台無しにする」と言ってやめさせた時、数少ない励ましの声をかけてくれたのが彼だった。この映画はカルト的な人気を博し、若き女優のブレイクのきっかけとなった。彼女はいつもそのアドバイスに感謝している。真面目な若い女優にとって、ダウニーの屈託のない態度は貴重なものだった。「ロバートは、何事にもユーモアのセンスを保つことを本当に助けてくれた、私が知っている唯一の若手俳優よ」と語っている。「彼は私がすることを笑い、すべてが幻であることを思い出させてくれるの」。

“1969”は、”On Golden Pond”(黄昏)で知られるアーネスト・トンプソンが脚本・監督を務めた作品で、そこそこの評価を得たものの、大きな話題にはならなかった。

一方、ダウニーは”Rented Lips”(1988年)で父親のためにウルフ・ダングラーというポルノスターとしても出演している。

彼は父親の下で働くことを再び愛し、父親は日中の撮影現場ではキャラクター名で彼を呼んでいた。しかし、楽しみながら常に仕事をしていた彼は、”Less Than Zero”で得た話題性を活かすことができなかった。家に帰ってからも、彼は薬と酒を飲み続けていた。

ハリウッドは昔からパーティーの盛んな街だったが、80年代終わりには、まるでゴモラの末期のようだった。月曜の「チャイナ・クラブ」でのジャムナイトでは、セレブがハウスバンドと一緒にステージに上がり、カバー曲を演奏していた。火曜の「ロックスベリー」はダウニーのお気に入りで、Big TonyがVIPセクションの神聖さを守っていた。水曜の「バー・ワン」では、人々がテーブルで公然とドラッグをやっているのが目撃されていたが、これはニューヨークの退廃的で有名な「スタジオ54」の卒業生のひとりが所有していたことを考えれば当然のことだ。木曜はストリングフェローズ、週末はダウンタウンのメガクラブ「ヴァーティゴ」か、スタローンの店「ブラック&ブロウ」。「たくさんの殺戮があった」と語るのは、ホットスポットで働いていたクラブスターのジョン・ヤング。「ロバートはまさにその中にいたのです」。当時はエクスタシーが流行っていて、人々は一晩中ピルを飲み続け、朝6時にクラックやコカインを手に入れて、一日中起きていたのだ。「サンセットの沖合には、メキシコ人が集まる場所があったんだ」とヤングは言う。「車で行くと、彼らは車を急かしてくるんだ」。麻薬密売人のレイズ・ニューマンは、この頃にダウニーと会ったことを思い出した。ハリウッド・コネクションという著書の中で、彼は「パーティーやクラブで何度も会った」と語っている。「我々はここで商品を共有し、ここでクラックを吸った。ハリウッドの人たちが集まった時によくやることだね」。ダウニーも創造性を発揮していた。長くビジネスを続けるためには、自分で素材を生み出すことが大切だと考えたのだ。これは父親から学んだことでもある。そこで彼は、アンソニー・マイケル・ホールと一緒に、リハビリセンターにいる2人の男を描いた”Seth 14 McGuigan”という脚本を5カ月かけて書いた。が、まだ実現していない。サラ・ジェシカ・パーカーは、彼の薬物乱用を心配するようになった。彼女は、彼のガールフレンドというよりも、彼の母親のように感じるようになった。2006年、彼女はAnanova誌に「私が彼を支えていると信じていました」と語っているが、おそらくその通りだったのだろう。「良い意味でも悪い意味でも、彼が朝起きて仕事に行かせていたのは私です。彼が仕事に出てこないときは、私がカバーして、彼を見つけて、きれいにして、セットや劇場に連れて行きました。その手際の良さが最悪です。もはや恋愛関係ですらないのですから。親子のようなものなのです」。

彼はまだ夢中だった。彼によると、彼女は日に日に「妻」らしくなっていき、ジョッパーズとスウェットシャツを着た一緒の女性のようになっていったという。それは彼女が望んでいたものとは違っていた。彼らは、チャップリンのためにセシル・B・デ・ミルのセット・デザイナーの一人が建てたピンク色の化粧漆喰の家に引っ越した。

RDJが住んだ後は別の方が住んでいましたが、2011年にこの家は売りに出されていたので、こちらの記事で内部の写真を見れます。

サンセット・ストリップから歩いてすぐのところにあり、居間には赤いピアノが置かれていた。彼女は、彼を政治に参加させることで、彼の心を引き付けようとした。彼女は活動家の家族の中で育ち、ダウニー家は反体制的ではあったが、真の意味での極論を唱えるような家庭ではなかった。1988年の大統領選挙の際には、有権者登録運動を行い、親友となったジャド・ネルソンなどの有名人と協力して、若者の政治意識を高めようとした。ダウニーは、問題を知ることには興味があったが、それを報道機関に公表することには抵抗があった。「僕はただ、積極的な市民でありたいと思っているんだ」とインタビュアーのレン・シャーマンに語っていた。「子供たちを外に連れ出すこと。何をしてもいいし、僕に会いに来てくれても何でもいいけど、彼らは言葉を聞いて、自分で選択していくんだ」。

(↓当時出演した選挙動画。1992年になってますが、1988年ものです)

若い俳優たちが自分の意見を語ることを、(彼らの考えでは)政治的なメッセージを単純な有名人のものに変えてしまうことになるので、高尚な出版物の中には好意的でないものもあった。スパイ誌は、彼らをバッシングする記事を見出しで書いた。『真面目に生きることの大切さ:我々は真剣だ、君も真剣だ、みんな真剣だ-特にジャド・ネルソンは」。実際、ダウニーは、環境や有権者登録といった身近な問題に焦点を当て、貪欲に読み漁り、甘い純真さを振りまきながら、非常に慎重かつ都会的にこのテーマに取り組んだ。自分の名声を利用して人々の意識を高めることができると考えた、熱心な若者という印象を与えることはなかった。「自分が言ったこと、感じたことが本当だと心から思っているかどうかに尽きると思う。僕にとっては、情報を得ることが重要なんだ」とコメントしている。

1988年2月から夏の終わりまでの間に、ダウニーは新境地を開拓しなければならない2つの役に参加した。”True Believer(トゥルー・ビリーヴァー/はぐれ弁護士の執念)”(1989年)では、皮肉屋の公民権運動家ジェームズ・ウッズを説得して、不当に投獄された韓国人男性の事件を担当する、冷淡で理想主義的な弁護士ロジャー・バロンを演じた。

一方、”Chances Are “(ワン・モア・タイム)(1989年)は、シビル・シェパードやライアン・オニールも出演したコメディで、ダウニーは、自分がシェパードの死んだ夫の生まれ変わった魂であることを知り、20年以上経ってから彼女を取り戻そうとする青年を演じている。”Chances Are”のプロデューサー、マイク・ローベルは「男性の主役が必要だった」と振り返る。「私たちはたくさんの俳優と脚本を読みました。当時、ロバートは何の意味も持っていませんでしたし、気難しいという噂もありましたが、彼は私たちによくしてくれましたし、本当にやりたがっていました。彼を雇ってほしいと(制作会社に)プレッシャーをかけて、ようやく承諾してもらえました」。この物語は、バランスを取るのが難しい作品だった。ダウニー演じる主人公のアレックス・フィンチは、一連の偶然、あるいは映画が信じさせようとしている運命によって、悲劇的な事故で完璧な夫を失ってから20年以上も経った後、シビル・シェパードの家に辿り着く。彼女は彼を乗り越えられず、ずっと彼女を愛していたオニールは無念だと思っている。

さらに、メアリー・スチュアート・マスターソン演じるシェパードの(つまり、アレックスの前世の)娘がアレックスに好意を持ち、しきりにベッドインしようとしているため、状況はさらに厳しくなる。この『バック・トゥ・ザ・フューチャー』的な展開はうまくいかず、シェパード自身も、輪廻転生のストーリーはやめて、自分の恋愛人生で何度も経験したことのある、年上の女性と年下の男性のロマンスをストレートに描いたほうがよかったと認めている。ダウニーにとっては、この作品で初めて無難でストレートな恋愛ものの主役を演じ、ハリウッドでの選択肢が広がる可能性があった。また、彼はスラップスティックな面を存分に発揮することができ、このスキルは、数年後の”Chaplin”にも活かされることになる。しかし何よりも、彼は自分のキャリアの進み具合に満足できず、メインストリームのヒット作に出演する必要があると気付いたのだ。父親が製作したインディーズ映画で網タイツを着たウッドマンを演じることは、名声と富を得るためのチケットではなかった。

“Chances Are”には多くの魅力があった。シェパードはテレビ番組”Moonlighting”で注目されていたし、マスターソンは若手女優の中でも最も輝いていると言われていたし(おそらくサラ・ジェシカ・パーカーが手を出したくなるような役も引き受けていただろう)、監督は”Dirty Dancing”のエミール・アルドリーノだったのだ。ダウニーの野心は、マイク・ローベルにも伝わった。「彼は成功した映画に出演したことがなかったと思います。彼はたくさんの変わったことをやっていた。正直言って、彼には本当に仕事が必要だったのだと思います。彼はお金のためにやっていたわけではありません。誰も大金をもらっていませんからね」。

残念ながら、彼のスクリーン外での活躍は、以前の”Back to School”と同様に、リハーサルの初日に現れず、始まる前から事態を悪化させる恐れがあった。ローベルは、「彼は大遅刻したんだ」と振り返る。「彼を連れてこなければならなかった、つまり私が。私が彼を連れてきて、彼が来て、彼は元気だった。彼は恥ずかしそうに皆に謝り、それからは元気だった」。

シェパードは、ダウニーがベッドで眠っていたことを指摘し、プロデューサーたちは、彼が自分たちの映画を台無しにしないようにしなければならないと理解していた。「ニッキー・コレロを雇って、彼を鍛えてもらった」とローベル。「彼はロバートの面倒をとてもよく見てくれました。1日2回、ジムに連れて行き、きちんと食事を摂らせて、体調を整えてくれました。過酷な役割でした」。

いつものように、ダウニーは映画の中では印象的で、これまでで最も正直なキャラクターを演じている。しかし、マーケティング部門はこの作品をどのように宣伝すればよいのか分からず、試写会では好評を博したものの、映画館では死んでしまった。「大ヒットするはずだったのに、がっかりだ」とローベルは言う。配給会社は、映画スターの名前がキャストにないことを原因としたという。当時、プロデューサーが最も悲しんだのは、ダウニーが、パートナーのアンドリュー・バーグマンが書いた有望な脚本を断ったことだった。「”Chances Are”を撮影していた最後の1、2週間で、”The Freshman(ドン・サバティーニ)”の最終稿を手に入れたんだ」とローベルは言う。「彼は何度か(撮影現場に)来ていて、ロバートの良さを見ていたので、『彼に脚本を渡そう、彼なら完璧だ 』と言ったんです。彼は2週間ほど台本を預かっていましたが、撮影の最終日に『やりたくない』と言ってきました。彼は大きな間違いを犯したと思います」。

“The Freshman”は、マーロン・ブランドが10年以上ぶりに映画に出演したこともあり、批評家や商業者の間ではそこそこのヒット作となった。ダウニーが断った役を演じたのは、数年後にダウニーの恋人サラ・ジェシカ・パーカーと結婚することになるマシュー・ブロデリックだった。ダウニーの興行成績が伸び悩んだのはこれが初めてではなく、後にヒットする作品を次々と断ってきたのだ。「彼はさまざまな理由ですべての作品を断った」とローベルは付け加える。「彼の理性がどこにあるのか、どんな状態なのかは分からない。彼は何年にもわたって揺れ動いていました」。

“True Believer”は、彼のキャラクターがほとんど何もしていないことが主な理由で、奇妙な映画の選択だった。80年代末のダサい服を着て、大きな巻き毛を振り乱し、大きなべっ甲の眼鏡をかけている。友人のジャド・ネルソンにとっては死角になる格好だが、彼はエディ・ドッドを演じるジェームズ・ウッズの二枚目役を務め、ストレートだが楽しい正義の弁護士の映画の中で、うわ言を言ったり、唾を吐いたりしている。

不思議なもので、彼が印象的なシーンを演じるチャンスがあるかと思えば、最後の最後でウッズが現れて彼を追い出してしまうのだ。彼はまるで背景に収まることを喜んでいるかのようだ。彼が法廷で飛び上がって判決に激しく異議を唱える時も、カメラは共演者のアップに集中している。ダウニーはこの映画の制作を楽しんでいた。たとえ彼のファッションセンスが、ウッズの恥ずかしいポニーテールをなくすようにヘア部門に指示することにまで及んでいたとしても。彼は仲間の俳優から多くのことを学び、そのプレッピースタイルのためにBinkyというニックネームを与えられ、ノルマンディーにすべての軍隊を上陸させるのに必要な量のシルクを着ていると言われた。本作の監督であるジョセフ・ルーベンは、「ダウニーを起用したのは、彼には見ていて魅力的な傾向があるからだ」と語っている。しかし、彼が警察の報告書に目を通し、容疑を晴らす証拠を探しているだけでは、その魅力を見出すことは難しい。ウッズは直感を研ぎ澄まし、集中力を磨いた。ある日のこと、ダウニーは「ウッズが変な顔をして頭を少し横に振ったかと思うと、手を伸ばしてきて、テイクの途中で僕をパチンと叩いたんだ」と説明している。信じられないことに、ダウニーは怒ることなく、ウッズが自分の中に再変更を必要とする何かを見出したことに気付いた。ウッズはシカゴ・サンタイムズ紙で、「彼には能力があると思っている魔法が欠けていた」と語っている。「才能ある人が本当に力を発揮できないのを見るのは嫌なんだ、分かるだろ?私は一瞬、彼を目覚めさせただけなんだ」。

このウッズとのやり取りなどは、Interview誌で語られています。

ダウニーは、たとえ変わった方法であっても、感心して学ぶ姿勢を見せた。「彼が私のためにやってくれたら感謝するよ」とウッズは付け加えた。「今まで誰かにそんなことをされたことがあったかどうか、本当に覚えていないんだ」。この映画は、時折テレビ映画の領域に踏み込んでいるものの、ウッズの風景描写と粋な計らいで見応えのある作品に仕上がっている。

この映画には2つの皮肉な場面がある。1つはダウニーの役がドッドに法律用語を使って麻薬の売人を嘆願することを非難する場面、もう1つは元ヒッピーのドッドが大麻の煙を弟子の顔に吹きかけてバロンを困らせる場面である。それは、ダウニーの反応ではなかっただろう。彼は、多くの同業者のように、遊びについて決して慎重ではなかった。彼はオスカー・ワイルドのアンサンブルを着てスパッツを履いて出かけ、誰かを怒らせても、自分の魅力で何とか喧嘩を避けたり、誰かがその場を取り繕ってくれたりした。「僕のことを嫌いになるのは本当に難しい。好きになれないものは、本当は客のためにはならないからね」と彼は言ったことがある。

伝説的な夕べもあった。当時のマネージャー、ローリー・ロドキンは、ダウニーが集まった人たちの前で、有名な小柄な俳優の身長を批判して怒らせた夜のことを思い出した。喧嘩になりそうな雰囲気だったので、ダウニーはトラブルを避けるために外のリムジンに出たのだが、その際になぜか自分の頭を打ってしまい、縫うほどの傷を負ってしまった。彼は病院に行って治療を受けた後、朝の4時にパーティーに戻ってきた。友人のジョシュ・リッチマンはまだそこにいて、ジンのボトルを誰かにかけていた。ダウニーは血のついたシャツを着てふらりとやってきた。予想通り、彼らはパーティーを続けようとした。ロドキンは彼らに「そろそろ帰ろうか」と言った。

リッチマンは、過激なこともあったが、ダウニーとの最高の思い出は、ただドライブしながら話をしていたときだと語っている。ダウニーは、ほとんどの場合、(サラ・ジェシカ・)パーカーには知らせないようにしていた。彼は、同じ年である”Less Than Zero”の作者ブレット・イーストン・エリスと友人になっていた。しかし、ロサンゼルスのドラッグに苦しむ若者について書いていたエリスも、ダウニーがパーティーのために行っていることに驚いていた。彼が”True Believer”の撮影をしている間、2人は友人とニューヨークに出かけてはしご酒をしていて、明け方にダウニーのホテルの部屋にたどり着いた。電話が鳴ると、それはサラからで、彼と話したいと言ってきた。しかし、ダウニーは電話をエリスに渡し、彼氏は映画のプロデューサーの1人と話していて、著者(エリス)は彼を早い昼食に連れ出すのを待っているところだと言うよう話した。その間、ダウニーは下着姿で部屋にこもり、コカインを吸っていた。彼は自分が薬物問題を抱えていることを知っていたが、彼はより全体的な問題、つまり精神的な危機に対処しており、それが薬物摂取によって現れたのだと述べている。彼はいつも、自分の人生にはメンター(尊敬する人)が必要だと話していた。ジェームズ・ウッズやジェームズ・トバックなど、映画のセットで見つけることが多かった。しかし、尊敬すべき人である両親は、あまりにも乱暴で、彼を愛してはいても、彼がレールの上を走り続けるために必要な指導をしたことはなかった。「死にたいと思ったことはないと思う」と、1991年のMovielineのインタビューで明かしている。「僕が言いたかったのは、自分が変わりたいと思っていて、それを実現するためのより直接的な方法が思いつかなかったということだと思う」。外見上、彼は反抗的で禁欲的な雰囲気を醸し出し、人々に自分は悪徳とは無縁だと語り、人々が彼に対して抱いている主な誤解のひとつは、パームスプリングスのホテルの部屋からハイになってさまよっている姿を見たことだと語っていた。

実際のところ、状況はそれほど良くなかった。彼の薬物使用は悪化していたため、アリゾーラにあるシエラ・ツーソンの施設で28日間のリハビリプログラムに自主的に参加した。対処できないと感じたサラは、最終的にロリー・ロドキンに説得されて、サンタ・カタリナ山脈の陰に位置する160エーカーの牧場に身を寄せることになった。出所後、彼は彼女を解雇した。しかし、彼は潔白を証明し、以前の生活から切り離そうとした。彼は、大学の寮の部屋で目を覚ますと、会った覚えのない人たちと一緒にいたと認めている。「僕にとっての80年代は、虐待的な行動やドラッグの時代だった」と彼は言う。「自分の人生に向き合っていないことに気付き始めたんだ。生きてはいるが、何も対処していないんだ」。パーティーへの欲求は引き続き強く、まるで年老いた自分と会話をしているかのように、今ここだけでなく将来のことも考えなければならないと説得されたと認めている。

ハリウッドのクラブ”Helena’s”から始まり、”Café Largo”に移った週末のテーマナイト”Poetry In Motion”で、彼は詩を書き、他の有名人やファンの前で披露するようになった。黒のタートルネックを着て、ジャド・ネルソン、アリー・シーディ、アレック・ボールドウィンらと一緒に座った彼は、エドガー・アラン・ポーの“The Tell-Tale Heart(告げ口心臓)”をアレンジした作品などを披露した。

彼は壮大なグルメのように身体を切り刻んだ

そして、その破片を床板の下に置いた

また、”Gorillas in the Mist(愛は霧のかなたに)”をもじった詩を”Gorillas on My Dick”と題して発表したり、ナンシーという処女を題材にした短編小説では、奇抜な比喩や表現を用いて、彼の不条理なユーモアを表現していた。絵を描いたり、脚本を書いたり、人前で踊るといういわゆる「おじいちゃん」恐怖症を克服しようとしたり、サラやペルシャ猫のミスター・スミスやスカウトと一緒に家で過ごす時間を楽しんだりするようになった。彼の恋人は、リハビリがなければ別れていただろうと認めている。しかし、ダウニーは、自分の問題に向き合ってくれる人たちがいたことに感謝しながら、ゼロ地点、新たな境地に立ったと語った。彼は、自分の過去や麻薬での楽しい経験について嘘をつかず、リハビリを受けた人が自分の選んだ毒物の猛烈な反対者になるというありがちな展開を避け、代わりに、麻薬の影響下にあったときに最も印象的な人生経験をしたことを認めた。みんなが頭を下げているハリウッドのパーティーに参加しても、彼は強くあり続けた。これが新しいダウニーなのだ。でも、「僕の中には、ドラッグで得られるどんちゃん騒ぎのようなバイブレーションが好きな自分もいるんだ」と言っていた。

メル・ギブソンと出会い、大スターの新作”Air America(エア★アメリカ)”(1990年)への出演が決まった時、ダウニーはデトックスの最中だった。近くで一度も見たことのないギブソンに彼は少し怯えており、自分の肌の調子が悪いことに気を取られていた。ギブソンの家族に会ったが、彼の子供たちは機転というものが分からず、思わず彼は麻疹にかかったみたいだと言ってしまった。「二人とも笑ったよ」とダウニーは言い、「僕たちの間は大丈夫だと思った」と語った。”Air America”は大きな話題となった。ロジャー・スポティスウッドが監督したスタジオ映画で、クリストファー・ロビンスの著書を映画化したもので、ベトナム戦争中にラオスで活動していた、秘密裏に腐敗した民間人主体のアメリカ空軍を描いたものである。ダウニーは、ギブソンと一緒に仕事をして大金を手にしたいと考えていた。特に、今は麻薬を断っているからだ。彼は個人的な問題のために1年間仕事をしておらず(スタジオの公式バイオグラフィーには「1年間休んだ」と書かれていたが)、彼は再び演技を始めたいと思っていた。”Edward Scissorhands(シザーハンズ)”の主役を断られたが、まだ25歳でキャリアの初期段階であり、メル・ギブソンの映画は確実に大ヒットする可能性が高いものだった。ギブソンは当初、LAの気象ヘリのパイロットで、解雇されて極東の非合法会社「エア・アメリカ」に徴用されたビリー・コビントンの役を依頼されていた。しかし、彼はジーン・ライアンの師匠役を演じたいと考えており、エージェントがクライアントを売り込むために出かけていたこともあり、ダウニーはこの仕事を手に入れた。ラオスの代わりに、タイのゴールデントライアングルで撮影された。この地域は、フロンティアの雰囲気とそれに見合ったモラルを持っていた。薬物、売春婦などが簡単に手に入る時代だった。しかし、代わりに ダウニーは、他の人の鍵を預かる男になっていた。一度だけ、あるクルーが言った。「ダウニーは典型的なハリウッド俳優で、毎朝、夜明けとともにジョギングに出かけ、夜は早くにベッドに入る」。彼は、スタッフと一緒にタイの花火で遊ぶのが一番の楽しみだった。

彼はこの国を憂鬱に感じていた。週末に行ったバンコクでは、路上で児童買春を勧められ、慌てて撮影現場に戻ったこともあった。しかし、ダウニーは大ヒット作を作る過程を退屈に感じ、映画の内容に息苦しさを感じていた。「今までは部屋の中で一番変な奴だったのに、今では候補にも入っていない」とビリーは言うが、この言葉には俳優としての純粋な気持ちが表れている。まるで、自分が期待していた映画ではないことを、セリフを言いながら悟っているかのようだ。1991年のThe Face誌のインタビューで、彼はこの経験について「とにかく退屈だ」と語っている。「演技といっても、誰かと対話したり、チャンスを掴んだり、大きな失敗をしたり、飛行機から飛び降りること以外は何でもするのではなく、ただ耐えて、技術的な問題をすべてクリアすることで、すべての演技が成り立つんだ」。

彼は確かに、映画スターのようなハンサムで、爽やかな顔立ちで、癖がないように見える。しかし、彼の性格は受動的である。ビリーは自信に満ち溢れた勇敢な人物であるはずなのに、彼には生意気さもなければ足取りも軽い。ギブソン演じるジーン・ライヤックも冷遇されている。仲良しこよしの会話もなく、映画の個性を鈍らせているのは、ある種の従順さだろう。ブラック・アクション・コメディとしては完璧な題材であるだけに、特に苛立ちを覚える。スポティスウッドはそれを狙っているようだが、どちらの戦いにも勝つには十分な刺激も笑いもない。当時の政治的、映画的状況を考えると、会社全体がこのトーンに自信がないように見える。当時の政治的、映画的な状況を考えると、スタジオの干渉がこのプロジェクトを2つの椅子の間に落としたことに関係している可能性は大いにある。

面白いのは、ダウニーがまたしても麻薬撲滅映画に参加したことだ。今回は、仮設のヘロイン工場を爆破するという、やや皮肉な内容だったが。そして、次のようなセリフを吐くときには、スキッとした魅力を発揮する。例えば「土曜の夜の政治-僕はそれに共感しているんだ」とか、「地面の下は僕が失敗しがちな場所なんだ」とか。しかし、演技に対するのんびりとした態度が自分と似ているギブソンとは意気投合したものの、”Air America”には失望させられた。彼は、ハリウッドのマントラである有名な “one for you, one for them( 一人はみんなのために、みんなは一つの目的のために)”の精神について愚痴をこぼしていた。これは、個人的で親密な映画の後に、より注目度の高い商業的な映画を撮らなければならないことを意味している。彼は皮肉を言わないようにしていたが、それは自分が陥りやすい特徴でもある。が、これがなかなか難しいかった。特に完成した作品を見た後では。「もう長い間、大規模なアクション映画を作ることはないだろう」と語った。

“Air America”は興行的にも失速し、アメリカでの興行収入は3,000万ドル強にとどまった。批評家たちはこの映画を攻撃し、今回ばかりはダウニーも巻き込まれてしまった。「ギブソンが演じる皮肉屋で利己的な一匹狼は、銃の乱射で儲けている」とTime Outは書いている。「その結果、カリスマ性のない無能なダウニーが良心的なチケットを手にすることになった。このような極悪非道な活動を暴露しようとする目の肥えた新入生を演じたことで、プロペラに糞が当たってしまい、映画の真ん中に大きな穴が開いてしまったのだ」。ローリングストーン誌は、「気が滅入るほど予測可能な脚本には皮肉もない……ギブソンの白髪交じりの獣医に対してダウニーが青二才を演じるなど、この映画は茶番的なノリに終始している」と酷評している。ダウニーは信じられなかった。メル・ギブソンとのスタジオ写真がここにあり、それが失敗に終わったのだ。彼は、薬や酒を捨て、冷静に仕事をしていたが、またしても失敗してしまった。しかし、あるライターは彼を褒め称えた。ワシントン・ポスト紙は、「素材に関わらず、魅力的な若手俳優だ」と述べている。「彼が画面の中で物事を考えているのを見ているだけで楽しい」と。これに気を良くした彼は、「これからは、すべて自分のために」と自分に誓った。

禁酒は長くは続かなかった。ダウニーがシエラ・トゥーソンにチャンレンジしてから2年間、サラとの関係は良好で、二人は成長を続けていた。しかし、1991年には、タイやその他の国で薬物を使わないようにしていたにもかかわらず、LAの生活に戻るとすぐに悪魔が戻ってきてしまった。彼は、週に3、4回、セレブ御用達の「ハリウッド・キャンティーン」で食事をしたり、開店準備中の店の前にポルシェ911を停めて、友人たちとベルギーワッフルとイチゴとクリームのアーリーブレックファストを食べさせてくれないかと丁寧に頼んだりと、レールの上を歩くようにしていた。「ロバートは決して傲慢ではありませんでした」と、この店で働いていたジョン・ヤングは覚えている。「ロバートは自分の名声を押し付けなかったんです。シェフがいないと帰ってしまうんですよ。彼はとても穏やかで魅力的な人だったので、私はいつも驚かされていました」。時には父親を連れてくることもあった。本格的な俳優になりたい、ブラットパックのようにマンネリ化したくない、とよく話していた。「当時、彼が戦っていた悪魔を想像するのは難しいですね」とヤングは付け加えた。

問題の一つは、いわゆる友人と呼ばれる人たちだった。ジャド・ネルソンやウィノナ・ライダーのように、純粋に彼のことを気にかけてくれる人もいた。他の人たちは、彼と親しくしていたが、彼ら自身のパーティー的なライフスタイルが火に油を注ぐことになった。また、有名な人に興味を持ち、その人を囲い込むためには何が必要かをすぐに理解した人もいた。ダウニーの周りにはたくさんの人がいたようだ。彼はもともと人付き合いが好きで、それは父親から受け継いだ性質だった。彼らを観察し、彼らのことを知るのが好きだった。プロデューサーであり友人でもあるクリス・ハンリーは、「ロバートはジェームズ・ジョイスのようだ」と言う。「彼はタクシーの運転手や港湾労働者にも声をかけられる……そういう人なんです。(彼の隣に住んでいた頃)6時半にジョギングに出かけると、「ロバート!ロバート!」と言っている変な人がいたものです。彼は様々な人物と仲良くなる。というのも、彼が興味を持ってくれるからです」。

また、麻薬の売人も知っていた。高級なナイトクラブでコカインや薬、それ以上のものを売っている人たちだ。レイス・ニューマンもその一人で、有名人に違法薬物を斡旋する手腕から「ハリウッド・コネクション」と呼ばれていた人物だ。ダウニーは、ビバリーヒルズのバートンウェイにある彼のアパートのドアのブザーを鳴すことに慣れていた。LAのディーラーは自宅に配達することが多いからだ。サラが家にいたので、ダウニーはもっと大変だった。ある晩、彼はニューマンの家に立ち寄り、ストローを噛みながら歩いてきた。この時点で、彼はコカインを吸い始めていた。以前、ロブ・ロウの家で倒れたことがあったが、それよりもはるかに強力な方法で薬を摂取していたのだ。彼はポルシェを買ったばかりで、ドライブを楽しんでいた。ニューマンはダウンタウンのメガクラブ”Vertigo”で”2 Live Crew”を見るために出かける途中だったが、ダウニーから先に2、3本やってくれないかと言われたという。寝室に入ったニューマンは、コカインの山に覆われた鏡を取り出し、依頼人に差し出した。白い粉を分けることもせず、ダウニーはポケットから100ドル札を取り出し、それを丸めて山に突き刺し、鼻で吸い始めた。彼らが新車で”Vertigo”にたどり着いたときには、バンドはすでに終わっていた。

“Soapdish(ソープディッシュ)”を始める直前、ダウニーは時間を見つけて、ダウニーSr.の新しいガールフレンドであるローラ・アーネストが共同で脚本を書いた映画”Too Much Sun(ストレンジ・ピープル)”(1990年)で父親と再び仕事をした。

ある億万長者が亡くなり、遺言で子供たちに2億5千万ドルを約束するが、その子供たちのどちらかが1年以内に跡継ぎを作ることができたら、というストーリーだった。唯一の問題は、二人ともゲイだということだ。空手家のラルフ・マッキオやエリック・アイドルと共演したダウニーは、詐欺師を演じ、タイトル曲の作詞・作曲も担当した。彼は父の作品に携わることを楽しみにしていたが、ダウニー・シニアはエルンストとの愛を取り戻して幸せになったものの、活力を失っていた。ローリングストーン誌は、この監督が「真の風刺作家が最も恐れるもの、つまり時代遅れになってしまった」と評している。

ダウニー・ジュニアは、サリー・フィールド、ウーピー・ゴールドバーグ、ケビン・クラインが出演した”Soapdish”(1991年)で、より主流の茶番劇に挑戦した。「彼はクランベリージュースを飲んでいましたが、何も問題はありませんでした」と語るのは、昼間のソープオペラの舞台裏を描いたこの映画で、彼の性的憧れの対象を演じたキャシー・モリアーティだ。「私たちはとてもうまくいったの。彼がやりたいことをやらせてみたら、なぜかうまくかみ合ったのよ」。脇役の女優と寝る代わりに彼女の知名度を上げようと画策するプロデューサー、デビッド・バーンズを演じた彼は、重量級の共演者たちの中で独自の存在感を示していた。この役はもともと50歳の俳優のために書かれたものだったが、監督のマイケル・ホフマンは数年前に”Back East”というドラマで彼を起用していたが、これは制作されなかった。そして、再び彼と仕事をしたいと思っていた。彼は、ダウニーのために書き直すことを提案した。「当時のスタジオは 『本当に?』という感じだった」とホフマンは言う。しかし彼は、ダウニーの能力に注目するようプロデューサーを説得した。彼らはホフマンに同意し、彼を起用した。俳優は昼間の世界についてほとんど知らなかったが、映画で成功を収める前に、昼間の世界で成功することを考えていたと認めた。「ソープオペラに出演しさえすれば、すべてがうまくいくと思っていた」と1991年にLogansport Pharos Tribune紙に語っている。「ニューヨークで仕事をして、アパートを手に入れて、レストランで働かなくてもいいんだ」。

ダウニーの大きな期待にもかかわらず、”Soapdish”の興行収入は3,600万ドルにとどまった。「プレミアに行ったときのことを覚えているよ」とモリアーティは振り返る。「彼は『この映画で世界を揺るがしたい』と言っていた」。が、そうはならなかった。

残念ながら、サラ・ジェシカ・パーカーはついに愛想をつかしてしまった。1991年、7年間も一緒にいたダウニーと破局し、ニューヨークに戻ってきた。二人ともショックを受けていたが、パーカーは「もう後戻りできない」と感じていた。薬物はそれまで彼女の世界にはなかったのに、突然中毒者が現れたのだ。彼女は彼を助けるために最善を尽くし、何度かうまくいったこともあったが、完全には元に戻すことはできなかった。彼女は、同情や理解、憤りや怒り、そして最終的には諦めという感情を持ち合わせていた。「彼は拷問された魂の持ち主の一人なのよ」と1996年のRedbook Interviewで語っている。「無力感に苛まれるわ。誰かが 『彼のトレーラーに迎えに行ったら死んでいた』という電話をいつも気にして待っているの。とても悲しくて、最後には疲れてしまったの」。ダウニーはガックリきていたが、その時はすでに”Chaplin(チャップリン)”(1992年)の準備を始めており、不幸がストレスになってしまったのだ。「僕はサラ・ジェシカに恋をしていたけど、恋は明らかに足りなかった」と語っている。サラがジョン・F・ケネディ・ジュニアとの交際で注目を集めた後、2人は友人としての関係を取り戻し、時折手紙を書いたり、電話で5分間の会話をしたりするようになった。ダウニーは、彼女の新しい恋人であるマシュー・ブロデリックとの仲を祝福してくれた。ダウニーにとって、それはひとつの時代の終わりだった。しかし、その角を曲がったところに、バギーパンツに口ひげを生やした奇妙な男がいて、彼の人生を変えることになる。

コメント